この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

ほなみ

ほなみ

誰にでもいずれやってくる老後、できればお金に困らず生活を送りたいと考えたいですよね。

今回は、老後の生活の支えになる?年金について考えてみたいと思います。

目次

そもそも老後って何歳から?

厚生労働省の平成30年高齢期における社会保障に関する意識調査報告書によると「老後って何歳からと思いますか?」と聞かれた質問で「70歳から」との回答が最も多くなっていると報告されています。

しかし年齢別でみると20歳から29歳では「60歳から」30歳から59歳までは「65歳から」との回答が多く、60歳以上だと「70歳から」という回答結果となっています。

60歳以上の「70歳から」という回答には、年齢を重ねながらも仕事を持っている人も多く、まだまだ働けると感じていることから「老後はもう少し後」という考えに至っているのかもしれませんね。

老後の生活資金の1つ年金とは?

老後の生活資金として年金が挙げられるかと思います。

年金は満額で年額780,900円(令和3年の場合)となっていて、満額の場合だと2か月に1度の支給で130,150円。

「満額」というのは、40年間、年金保険料を全て納付していた場合に受け取れる金額のこと。この間、納付していなかった時期や、免除期間があった場合は、その期間の長さや免除額に応じて減額されることになります。

https://www.rakuten-life.co.jp/learn/article/pension/より引用

ほなみ

ほなみ

満額の条件を満たしていたとしても、実際の生活費としては十分とは言い難いですし、人によっては減額されることもあり、厳しい生活に拍車がかかることも。

とは言え、無いよりはマシと思うしかない年金ですが、その仕組みはどのようになっているのでしょうか?

年金(公的年金)の種類

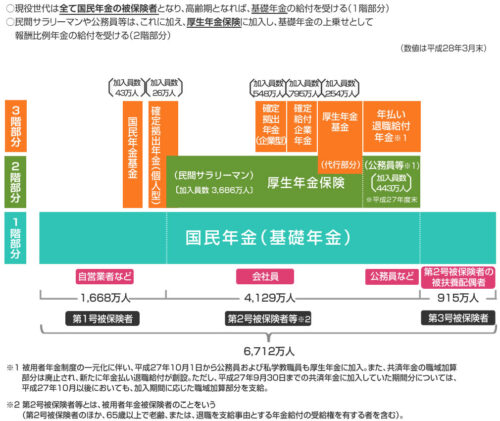

年金(公的年金)には、国民年金と厚生年金があります。

- 国民年金は、基礎年金とも言われ、20歳以上59歳未満の国民全員が加入している年金の制度になります。

基礎年金とは、国民年金のうち受給対象者に共通で支給される定額部分。

老齢基

礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金がある。 https://fp-moneydoctor.com/news/dictionary/post_27079/より引用

ほなみ

ほなみ

老齢基礎年金は、65歳になるともらえる年金、障害基礎年金は、病気や怪我などによって障害を負い、国に認められた人に対して支給される年金、遺族基礎年金は、亡くなられた人の遺族に対して支給される年金となっています。

- 厚生年金は、会社員や公務員や長時間働いている(週30時間以上、従業員数が501人以上の会社については、週20時間以上・月額賃金が8.8万円以上で年収が106万円以上)パートやアルバイトなどが加入できる年金の制度になります。

保険制度 加入対象 国民年金

(基礎年金)日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方 第1号保険者:自営業者、農業者、学生、フリーター、無職の方など。 第2号保険者:厚生年金保険の適用を受けている方。 第3号保険者:第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の方。

ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない方は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。厚生年金保険 厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する方であって、

・所定労働時間が「週30時間以上」の方

・所定労働時間が「週20時間以上」かつ月額賃金が8.8万円等の一定の要件を満たす方https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.htmlより引用

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.htmlより引用

この「1階部分」と呼ばれている国民年金と、「2階部分」と呼ばれている厚生年金の2つの年金によって制度が主に構成されています。

年金はいつからもらえる?

以前は、受け取る年齢が国民年金では65歳で、厚生年金では60歳と違っていました。

しかし年々厚生年金の受給年齢が上がり、2013年の年金制度改正により男性が1961年(昭和34年)4月2日以降生まれの人、女性が1966年(昭和41年)4月2日以降生まれの人が65歳になり、国民年金も厚生年金も同じ年齢に。

年齢が引き上げられた分に対して経過措置として老齢厚生年金の特別支給が行われています。

この経過措置は対象者だけとなっており、男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人のみで、それ以降の人は65歳から受給が開始されます。

ほなみ

ほなみ

年金の受け取り時期を繰り上げ、繰り下げができる?

年金の受け取り年齢は、65歳となっていますが、その時点で人それぞれ状況が違ったりしますよね。

例えば、60歳で定年退職となり、そこで再雇用してもらえるならまだしも、退職金はなし、今後の収入の見込みもなしとなれば生活への不安が大きくなりかねません。

その不安を少しでも解消するために何ができるのか?

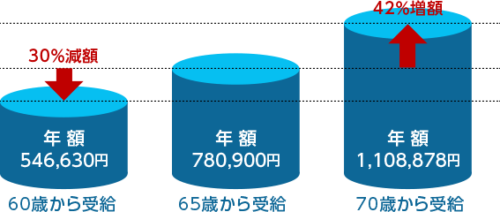

1つ考えられるのが、年金の受け取り年齢を65歳から60歳に早める年齢の繰り上げです。

ただし受給年齢の繰り上げは、後からのキャンセルや変更ができないので、減額のことも踏まえて考える必要があるかと思います。

一方、年金が受け取れる65歳になっても、「まだ働いて収入を得られるので、年金はもう少し後で」と受け取る年齢を繰り下げることもできます。

繰り下げをした場合、繰り下げた月数×0.7%となっているので、65歳を70歳0か月に繰り下げれば、5年分(60か月×0.7%=42%)の増額になります。

繰り下げ受給は、「昭和17年4月2日以降に生まれた人」を対象に申請が可能となっています。

令和3年度までは、繰り下げ受給は最長70歳までとなっていますが、令和4年4月以降に繰り下げ受給の請求をする場合、75歳に達した月まで希望をすると、受給開始を遅らせることができるようになります(昭和27年4月2日以降に生まれた方の場合)

仮に75歳から受給する場合、増額は84%となりますが、この増額率は受け取りを開始する時期によって変わるので、1度確認をするのが良いでしょう。

https://www.rakuten-life.co.jp/learn/article/pension/より引用

ほなみ

ほなみ

まとめ

今回は、老後の資金の1つとして年金(公的年金)について考えてみました。

現時点では、年金を65歳から受け取ることが可能ですが、その時の状況によって年齢の繰り上げや繰り下げといったこともできることが分かりました。

しかしそれには注意が必要なので、1人で決めずに専門の方や年金事務所の方などに相談をし、行うかどうかを決めた方が良いかと思います。

とは言え、年金だけでは老後の生活をやっていくのは厳しい!

なので、それにプラスαを考える必要性はあるのかと思います。

まだまだ先と考えずに少しずつできる形で備えてみてはいかがでしょうか。